- Бондарева Марина Александровна «Влияние разного типа диет на контроль микробиоты кишечной иммунной системой»

- Бязрова Мария Георгиевна «Функциональный и фенотипический анализ В лимфоцитов человека при in vitro стимуляции с помощью IL-21 и CD40L»

- Гоголева Виолетта Сергеевна «Роль лимфотоксина в патогенезе экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита»

- Намаканова Ольга Александровна «Фармакологическая блокировка TNF и IL-6 в мышиной модели астмы»

- Ушакова Екатерина Игоревна «Комбинированная иммунотерапия агонистами TLR3 и TLR4 метастатического рака молочной железы у лабораторных мышей»

- Шитиков Савелий Андреевич «Клональность и функциональная активность высоко и низкоаффинных МАГ-специфичных Т-клеточных культур»

Как можно бороться со способностью раковых клеток приспосабливаться к неблагоприятным условиям

19 апреля (пятница) в 16:00 в аудитории М-1 состоится 5-я лекция памяти Гарри Израилевича Абелева в рамках программы лекций по онкоиммунологии для студентов, аспирантов и научных сотрудников.

Лектор — профессор Игорь Борисович Ронинсон, выпускник кафедры вирусологии биофака МГУ, молекулярный биолог мирового уровня, лауреат ряда престижных научных премий, первооткрыватель генов множественной лекарственной устойчивости, специалист по роли циклин-зависимых киназ в транскрипционной регуляции рака и других патологических процессов. В департаменте создания лекарств и биомедицинских исследований Университета Южной Каролины (США) профессор Ронинсон руководит центром таргетной терапии и центром трансляционной терапии опухолей, а в Институте биологии гена Российской академии наук — лабораторией программирования генетической транскрипции.

Лектор — профессор Игорь Борисович Ронинсон, выпускник кафедры вирусологии биофака МГУ, молекулярный биолог мирового уровня, лауреат ряда престижных научных премий, первооткрыватель генов множественной лекарственной устойчивости, специалист по роли циклин-зависимых киназ в транскрипционной регуляции рака и других патологических процессов. В департаменте создания лекарств и биомедицинских исследований Университета Южной Каролины (США) профессор Ронинсон руководит центром таргетной терапии и центром трансляционной терапии опухолей, а в Институте биологии гена Российской академии наук — лабораторией программирования генетической транскрипции.

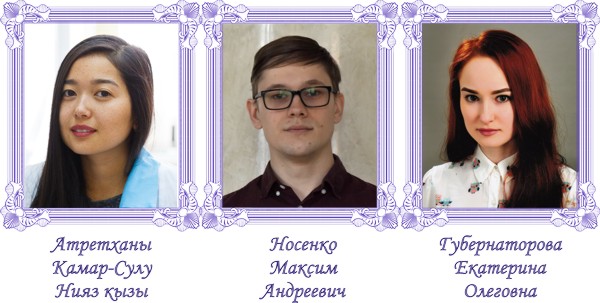

Победители конкурса

Кафедра поздравляет аспирантов

Камар-Сулу Атретханы и

Максима Андреевича Носенко

с победой в Конкурсе работ талантливых студентов, аспирантов и молодых учёных МГУ имени М.В.Ломоносова, учреждённым О.В.Дерипаской (2018 год). Итоги конкурса.

Прием студентов на кафедру

СТУДЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КАФЕДРУ:

Анисов Денис Эдуардович

Власова Александра Андреевна

Игнатьев Борис Дмитриевич

Исхаков Рустам Наилевич

Малашева Мария Александровна

Петропавловский Михаил Михайлович

Садовская Александра Вячеславовна

Спирин Данил Максимович

Федорова Анастасия Алексеевна

Челомбеев Никита Михайлович

Поступающим на кафедру иммунологии

Дополнена информация для поступающих на кафедру

Онкоиммунология: маркеры, механизмы и терапия

21 декабря (пятница) в 17:00 в аудитории М-1 биологического факультета МГУ состоится 4-ая из цикла лекций, посвященных памяти Г.И.Абелева. «Онкоиммунология: маркеры, механизмы и терапия».

Лекцию прочтет Сергей Игоревич Гривенников, молекулярный иммунолог и онколог, выпускник кафедры биохимии биофака МГУ и группы углубленной подготовки образовательной программы «Онкоиммунология», профессор онкологического центра Фокс Чейз (Филадельфия, США).

День открытых дверей

21 декабря кафедра проводит День открытых дверей для студентов 2 курса. Начало в 19.00 в аудитории 433.

21 декабря кафедра проводит День открытых дверей для студентов 2 курса. Начало в 19.00 в аудитории 433.

Выдающиеся работы аспирантов

Кафедра поздравляет аспирантов с выдающимися научными работами, опубликованными в ведущих зарубежных журналах, в которых они стали первыми авторами:

Кафедра поздравляет аспирантов с выдающимися научными работами, опубликованными в ведущих зарубежных журналах, в которых они стали первыми авторами:

________________________________________

Атретханы Камар-Сулу

Atretkhany K.N., Mufazalov I.A., Dunst J., Kuchmiy A., Gogoleva V.S., Andruszewski D., Drutskaya M.S., Faustman D.L., Schwabenland M., Prinz M., Kruglov A.A., Waisman A., Nedospasov S.A. Intrinsic TNFR2 signaling in T regulatory cells provides protection in CNS autoimmunity // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2018. doi: 10.1073/pnas.1807499115. Импакт-фактор — 9,5. О чем статья.

Носенко Максим Андреевич

Nosenko M.A., Moysenovich A.M., Zvartsev R.V., Arkhipova A.Y., Zhdanova A.S., Agapov I.I., Vasilieva T.V., Bogush V.G., Debabov V.G., Nedospasov S.A., Moisenovich M.M., Drutskaya M.S. Novel Biodegradable Polymeric Microparticles Facilitate Scarless Wound Healing by Promoting Re-epithelialization and Inhibiting Fibrosis // Front. Immunology. 2018. 9:2851. doi: 10.3389/fimmu.2018.02851. Импакт-фактор — 5,5. О чем статья.

Губернаторова Екатерина Олеговна

Gubernatorova E.O., Gorshkova E.A., Namakanova O.A., Zvartsev R.V., Hidalgo J., Drutskaya M.S., Tumanov A.V., Nedospasov S.A. Non-redundant Functions of IL-6 Produced by Macrophages and Dendritic Cells in Allergic Airway Inflammation // Front. Immunology. 2018. V. 9. doi: 10.3389/fimmu.2018.02718. Импакт-фактор — 5,5. О чем статья.

Исследование биоразнообразия: в поисках новых лекарств

29 ноября (четверг) в 17:30 в аудитории М-1 биологического факультета МГУ состоится 13-ая лекция из цикла, посвященного памяти Льва Александровича Зильбера «Исследование биоразнообразия: в поисках новых лекарств».

Лекцию прочтет академик Александр Габибович Габибов — доктор химических наук, профессор, специалист по химической энзимологии, известный пионерскими работами по каталитическим свойствам антител. В лаборатории биокатализа ИБХ РАН, которой Александр Габибович руководит более 20 лет, активно изучаются разнообразные свойства как природных, так и рекомбинантных антител, применяются самые современные скрининговые технологии и разрабатываются новые. Александр Габибович является Президентом Российского общества биохимиков и молекулярных биологов, а кроме того, возглавляет кафедру фармакологии Факультета фундаментальной медицины МГУ. Его лекции отличаются информативностью, энергичностью и насыщенностью.

Лекцию прочтет академик Александр Габибович Габибов — доктор химических наук, профессор, специалист по химической энзимологии, известный пионерскими работами по каталитическим свойствам антител. В лаборатории биокатализа ИБХ РАН, которой Александр Габибович руководит более 20 лет, активно изучаются разнообразные свойства как природных, так и рекомбинантных антител, применяются самые современные скрининговые технологии и разрабатываются новые. Александр Габибович является Президентом Российского общества биохимиков и молекулярных биологов, а кроме того, возглавляет кафедру фармакологии Факультета фундаментальной медицины МГУ. Его лекции отличаются информативностью, энергичностью и насыщенностью.

День рождения кафедры

27 октября (суббота) кафедра иммунологии отмечает свой день рождения (кафедре — 9 лет). Мероприятие начнется в 15 ч 30 мин в аудитории ББА.

27 октября (суббота) кафедра иммунологии отмечает свой день рождения (кафедре — 9 лет). Мероприятие начнется в 15 ч 30 мин в аудитории ББА.

16 февраля состоялось собеседование и зачисление студентов на кафедру.

16 февраля состоялось собеседование и зачисление студентов на кафедру.